息の支えの意味(2)

こんにちは!ハリ弟子です。

先日途中で終わってしまった息の支えの備忘録、今日は最後までまとめます。

息の支えって、息を吸いながら吐くという拮抗した動きをあえて同時にやりながら楽器を吹くことです。

一見無駄に見えることをなんでやる必要があるのか、あえてそのメリットを考えてみました。

仮説1 筋肉は自分では伸びることができないから?

筋肉は自分では縮むことしかできません。

肘を曲げる筋肉を使ったら(上腕二頭筋ON)、伸ばす筋肉を使う(上腕三頭筋ON)か重力で肘が伸びるような体勢を取らなければなりません。

呼吸に関わる筋肉もこの性質はまったく同じです。

ということは出したい音に見合った適量よりも多めに息が出てしまった場合、息を吐くための筋肉と逆の働き、つまり息を吸うための筋肉も使わないとコントロールが効かないことになります。

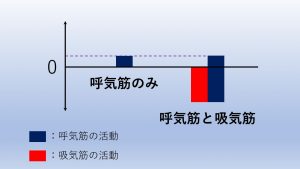

吐く筋肉が強過ぎた時

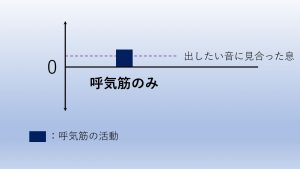

紫の点線が出したい音に見合った息の強さです。

この図のように吐くための筋肉がそれよりも強く働いてしまうと、呼気筋のみでは戻すことができません。

吸うための筋肉も使って出力を制御する

吸うための筋肉も同時に働かせることでやり過ぎた分を相殺すれば、どれだけやり過ぎても出したい息を作ることができます。

始めからこれを意図的に使って吹くことで、音のコントロールをするのが息の支えを使う1つの理由かも知れません。

仮説2 コントロールが難しい極小の力の制御がしやすくなるのかも?

これには2つほど意味合いが考えられます。

まず、楽器によっては音が鳴り始める原理としてある程度の息の強さがないと発音しないものがあります。

一度鳴ってしまえば後は少ない量の息でも音を持続させられるのですが、始めからその少ない量の息で鳴らそうとしたら発音ができない、そんなケースです。

この場合、発音のタイミングでは強めの息を使って、音が鳴りだしたら即座に吸気筋で相殺することで小さな音に見合った息にすることができます。

始めから小さな音で鳴っているように聞かせるためには、吸うための筋肉と吐くための筋肉の力のバランス、タイミングの合わせ方など、練習が必要ではありますが、息の支えがあるとこういったことがやりやすいのではないかと考えています。

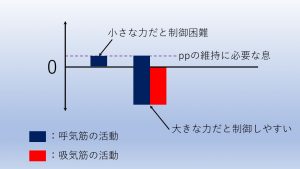

もう1つの観点は、ppの維持に必要な息があまりに極小である場合、その極小の力の分だけ出そうとしても人間の身体コントロールの能力を超えるのではないかということです。

人により出しやすい力のサイズ感というのがあります。

大きくする方は鍛えればいいんですが、小さい方をドンピシャで当てるのは実に難しいです。

そこで、吐くための筋肉で大きめの力を出しながら吸うための筋肉でそれを相殺すれば、コントロールしやすいサイズの力を使いながら、結果として求める極小の力を作ることができます。

昔、何かの機械の作るのに厳密な温度管理が必要だったのにそれだけの精度で測る温度計がありませんでした。

技術者が思いついたのは、温度計の針に光を当てて壁に拡大した影を映すことでした。

1℃の幅が1mくらいになるように写して、壁に直接目盛りを描いて開発に当たったそうです。

これと似たような感じで、息の支えを使えば小さな力のコントロールがより簡単になるのではないかと思います。

仮説3 再現性のある技術構築に役立つのかも?

以前、息の圧・スピードに関連して全圧という考え方をブログでご紹介しました。

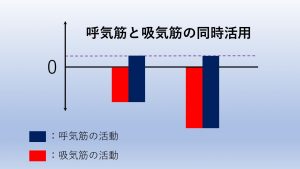

息の支えのために吐くための筋肉と吸うための筋肉を同時に使うということは、全圧を意図的にコントロールできることに通じます。

全圧がコントロールできるのであれば、求める音の高さ、大小・強弱、音色などにふさわしい息のスピードや息の圧(普通の意味での圧力)は他のところでやればよく、喉や舌やアンブシュアやアパチュアなどの操作も再現性のある技術を構築しやすいのではないでしょうか。

息を吸う力を使いつつ吐き続けるという意図がないと、その時々で全圧がまちまち、少なくとも意図的ではないので行き当たりばったりになります。

そうすると求める音になるように喉や舌やアンブシュアやアパチュアなどがその都度行き当たりばったりの対応をせざるを得ず、再現可能で一貫性のある技術が育ちにくいと想像します。

音作りのための重要なパラメーターの1つを呼気筋と吸気筋の同時使用という一見無駄に見える方法をあえて使うことで自覚的にコントロールできるようにする。

そういう役に立つのかな?という気がしております。

以上、これらまだ仮説です。

これからもアレクサンダー・テクニークのレッスンで実験と検証が重ねられ変わっていくでしょう。

むしろもっと面白いアイデアに気づいてそれをまた生徒さんに還元できるといいなあと思っています。

引き続き頑張ります!

2016年、東京都練馬区の江古田にて音楽家専門の鍼灸治療院を始める。

2021年、東京都品川区の鍼灸院「はりきゅうルーム カポス」に移籍。音楽家専門の鍼灸を開拓し続ける。

はり師|きゅう師|アレクサンダー・テクニーク教師